【五一劳动节系列活动】国际劳动节×五四青年节特辑:致劳动者,致青年丨图书馆精品新书速递

- 发布时间:2025-04-30 11:21:13

- |

- 作者:利州区图书馆

- |

- 阅读次数:324次

1886年,芝加哥工人为争取八小时工作制走上街头,汗水与呐喊凝结成国际劳动节的起源。

1919年,中国青年振臂高呼,以觉醒之姿点燃民族复兴的火种。

一个关乎生存尊严,一个指向未来希望。

在国际劳动节、五四青年节之际,就让我们回归节日本质,从经典出发,在叩问与反思中领会伟大的劳动精神,向所有辛勤的劳动者与爱国青年们致敬。

两个世纪前,青年马克思与恩格斯共同起草了这份划时代的宣言,为代代青年擎起行动的炬火。今天,当“自由市场”的神话不断制造新的苦难,重读它,我们依然能触摸到真理滚烫的脉搏。

马克思的《资本论》是近代世界最重要的著作之一。今天,我们如何用《资本论》的视角来理解当下世界?

国际前沿社会理论家大卫·哈维以凝练的写法概述了《资本论》,并根据过去一个半世纪的社会变革拓展了马克思的叙述。通过本书,我们将进一步洞察资本的本质,更好地理解当下货币“疯狂”的原因。

列宁将《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》列为“每个觉悟工人必读的书籍”。

《反杜林论》阐明了辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的世界观和方法论,在世界范围内产生深刻影响。

1934年,青年西蒙娜·薇依抛下哲学教师的身份,进入工厂。在将近一年的时间里,这位反叛的哲学教师轮流做切割工、包装工和铣床工,经历了疾病、事故、解雇等,给她留下了终生的烙印。

书中,薇依记录下自己的观察、遭遇,以及对这段经历的哲学思考,化作这一份原始的文件,展现出当时的工人境况,以及她始终站在劳动者一边的立场。

“去工业化”对一个工人家庭来说意味着什么?为什么向上流动从集体性转向个人化?人类学家沃利“把自己作为方法”,审视自己的家庭命运,构建起一幅波澜壮阔的工人家庭生活史,被称为一部“专业、严谨且极具现实感”的作品。

弗雷德里克·杰克逊·特纳奖获奖作品。芝加哥大学维南特教授带领我们深入“锈带城市”中心,以档案研究与个人口述史相结合的方式呈现20世纪匹兹堡经济转型的阵痛,描绘钢铁业的衰落对劳动人民的生存境遇与生活方式产生的颠覆性影响。

电商平台全天候运营、社交媒体即时推送、跨时区全球化协作……在24/7体制下,人类被迫适应无休止的“在线”状态。

哥伦比亚大学乔纳森·克拉里教授敏锐捕捉这一社会现实,在实践层面,呼吁我们珍视睡眠的“不合时宜性”,将其作为重建生命尊严的起点。

数字技术、云计算和大数据……科技的迅猛发展带来了新的问题与挑战。南京大学哲学系教授蓝江从数字化带来的“新异化”出发,围绕数字身体、数字货币、数字资本等,展望未来数字条件下的社会。

新科技突飞猛进的背景下,劳动走向数字化,数字技术使用者日益“劳工化”。复旦大学姚建华教授通过对数字劳动研究理论前沿与在地经验两个维度的分析,启发我们深入思考资本、技术与劳动三者之间多重、复杂的关系。

著名作家柳青的长篇小说佚作,故事围绕正在发生的棉蚜虫害展开,塑造了年轻有为的书记朱明山、群众中的生产能手等众多人物,将宏大的历史形象化地呈现在乡村日常中。

有读者评价道:“有理想,有信仰,有实干,有团结——仿佛回到那个轰轰烈烈一往无前的年代。”

趋炎附势的野心家吕西安闯荡巴黎,幻想借他人之力飞黄腾达;正直的实业家大卫埋头于科学发明,希望凭一己之力赚钱养家。两个有才能、有抱负的底层青年,何以一步步走向理想破灭?

文豪巴尔扎克的醒世之书,揭开巴黎社会光鲜背面的腐败现实,将社会运行的真相、人的欲望、人性的卑鄙,一点点剥开给你看。

诺贝尔文学奖得主约翰·斯坦贝克的经典小说。故事围绕流浪农工乔治与智力缺陷的伙伴莱尼展开,两人怀揣着拥有土地的卑微理想,在大地上四处奔波。

斯坦贝克通过极简的叙事与象征手法,刻画了孤独、友谊与人性之脆弱,以普世关怀成为探讨理想主义与现实残酷的文学范本。

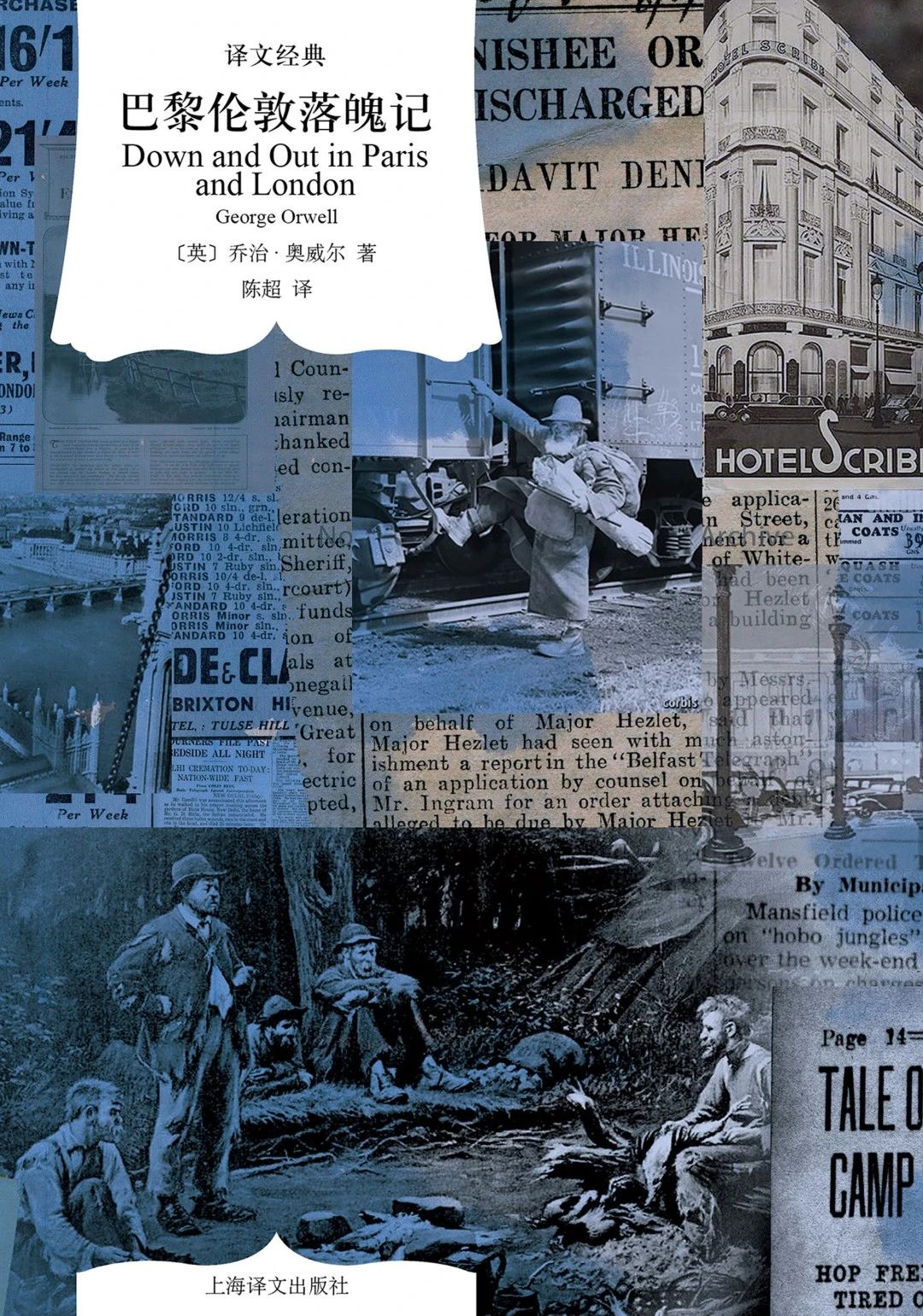

《动物农场》作者、伟大的人道主义作家奥威尔首部纪实性作品,讲述了他在巴黎与伦敦贫民窟的真实经历。

在这一落魄之途中,奥威尔与劳苦大众并肩,以平等的姿态倾听他们的苦难,这份罕见的真诚及对人类苦难的深切关怀,至今仍能触动每一位关心社会公正与人类尊严之人的心弦。